Есть темы, на которые трудно писать, о которых трудно говорить, и даже думать. Во все времена, при всех режимах, при всех правителях и при любом направлении в общественном мнении. Такой темой для меня является война. Любая. Во всех её проявлениях.

Поэтому поездка в Освенцим была трудной. И я давно и мучительно собираюсь написать о ней, но всё время откладываю. И решиться трудно, и подобрать форму тяжело. Написать много — разлить и расплескать, развести до гомеопатической, шарлатанской концентрации больную и светлую суть в многоводии слов. А не написать ничего или почти ничего — нет ни сил, ни смысла.

Я планировала опубликовать этот пост к годовщине победы. Но вот уже и она отгремела, отмаршировала, отпела, отплясала, отскандалила, а я всё никак не могу решиться.

Неделю назад умерла моя бабушка. Последняя из.

Пора отдавать долги.

Начну, давайте, с нейтрального. Пока что коснёмся парочки орг. вопросов. Пока буду собираться с духом, чтоб перейти к основной части, покажу, где что, и скажу несколько слов об истории возникновения.

Освенцим это польская деревушка, указом Гитлера от 1939 года присоединённая к Германии и переименованная в Аушвиц.

В 1940 году здесь был основан Концентрационный лагерь. Ныне Концентрационный лагерь и лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau). Освобождён 27 января 1945 года. За это время здесь было уничтожено около полутора миллионов человек. По большей части — евреи. Точное число установить не представляется возможным. Большая часть документов была уничтожена работниками лагеря перед освобождением, к тому же вовсе не вёлся учёт тех, кого по прибытии сразу отправляли в газовые камеры — это были, как правило, беременные, немощные, дети, инвалиды, старики.

День освобождения — 27 января — теперь Международный день памяти жертв Холокоста.

Как вы видите, лагеря два, а точнее, даже три. Аушвиц I, Аушвиц II (Биркенау) и Аушвиц III (Мановиц). В музейный комплекс входят Аушвиц I и Аушвиц II.

Польское население было выселено, польские пустовавшие на тот момент казармы переделаны в казармы лагерные, из овощехранилища сделали крематорий. Лагерь пришлось достраивать, что и делалось руками местных евреев.

Первоначально в лагерь отправляли польских политзаключённых из переполненных тюрем Силезии. Число их росло, их же руками были достроены новые корпуса и надстроены этажи в существующих. Среднее число узников было около 13−16 тысяч, постепенно доросло до 20 тысяч человек. Это при условии, что людей постоянно и методично убивали, расстреливали, они умирали от непосильного труда. А новых всё привозили и привозили. Эшелонами. Так специально было подобрано место для лагеря — здесь был железнодорожный узел.

Надпись над воротами «Труд освобождает».

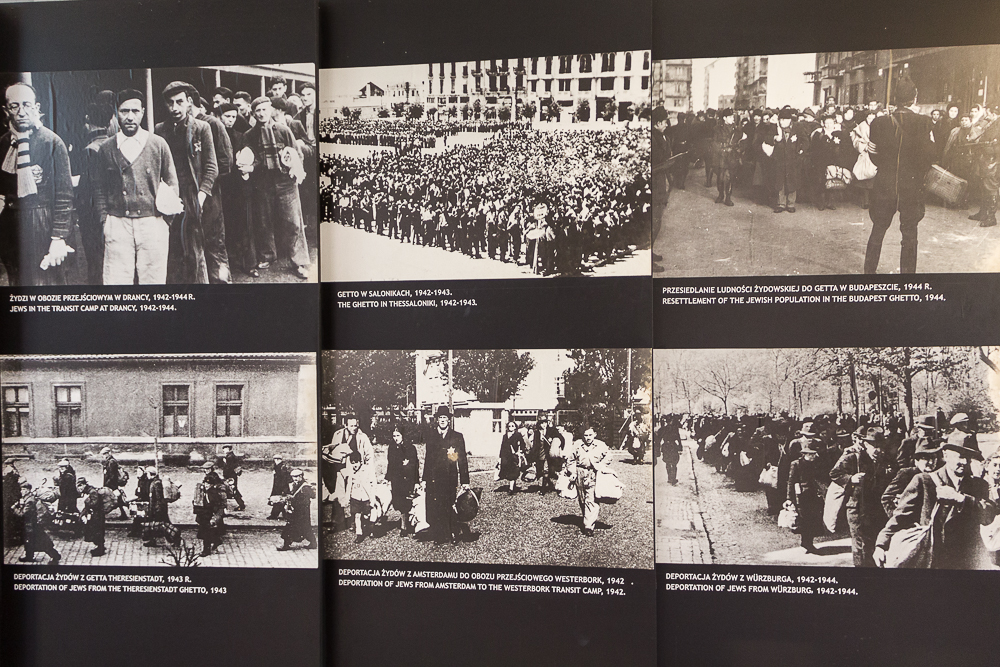

Это чудовищно. Цинично и отвратительно. Жители Германии, как и многие депортируемые сюда, были уверены, что их переселяют во временные трудовые лагеря «для исправления» или и вовсе «на поселение». Особенно это было жутко обтяпано с греческими и венгерскими евреями. Им даже умудрялись продавать воображаемые наделы земли в восточной Европе, куда их депортировали.

Представьте, интернета нет, телефоны только городские, да и то далеко не у всех. Телевизор — роскошь. Германия до прихода к власти Гитлера представляла собой плачевное зрелище. Чудовищная инфляция, нищета, кризис. И тут приходит решительный, яркий политик, который разворачивает Германию к процветанию. Из всех радиорупоров речитативом — «Великая Германия!» Во всех газетах — об успехах на этом пути. Возникают молодёжные организации — девчушки 7−15 лет из «Союза немецких девушек» устраивают субботники, берут под своё крыло престарелых и одиноких, устраивают походы и соревнования, поют у костра, ходят в кино на фильмы типа «Еврея Зюсса», в которых подлые, жадные евреи насилуют, обесчещивают, обманывают, обкрадывают, уничтожают и всячески глумятся над бедными доверчивыми немцами. А в иных — храбрые немецкие юноши гибнут в страшных муках, истязаемые коммунистическими наймитами. Других фильмов на тот момент не было — активно работала цензура, фильмы пачками запрещались к показу, национализированный кинематограф штамповал пропагандистские поделки, крепко и умело лупящие по чувствам зрителей.

Жизнь налаживается! Вот только землицы маловато, надо решить вопрос с евреями и землями на востоке. Тем более, что там место компактного проживания этнических немцев, которые только и мечтают, как бы вернуться в лоно фатерлянд. Аннексия Судетской области проходит безболезненно, под видом воссоединения измученных жизнью на чужбине немцев с родиной.

Министерство пропаганды во главе с Геббельсом активно воплощают в жизнь идею «большой лжи»: «…чем чудовищнее солжёшь, тем скорей тебе поверят. Рядовые люди скорее верят большой лжи, нежели маленькой. Это соответствует их примитивной душе. Они знают, что в малом они и сами способны солгать, ну, а уж очень сильно солгать они, пожалуй, постесняются. Большая ложь даже просто не придёт им в голову. Вот почему масса не может себе представить, чтобы и другие были способны на слишком уж чудовищную ложь, на слишком уж бессовестное извращение фактов. И даже когда им разъяснят, что дело идёт о лжи чудовищных размеров, они все ещё будут продолжать сомневаться и склонны будут считать, что вероятно все-таки здесь есть доля истины. Вот почему виртуозы лжи и целые партии, построенные исключительно на лжи, всегда прибегают именно к этому методу. Лжецы эти прекрасно знают это свойство массы. Солги только посильней — что-нибудь от твоей лжи да останется.» (Гитлер, «Моя борьба»)

И даже «Ночь битого стекла» в ноябре 1938 года, — якобы последовавшая, как всплеск негодования и месть за убийство 9 ноября немецкого дипломата польским евреем немецкого происхождения, жившим в Париже, — мало кого отрезвила. Как и исчезающие вдруг соседи-евреи мало кого насторожили — в газетах же всем объяснили, что им предложили переехать в места, где они принесут больше пользы и доставят меньше проблем. Тем более, что годы активной работы пропаганды даже в детских душах накрепко поселили убеждение, что все беды в Германии — из-за грязных, ленивых и подлых евреев, цыган, поляков, коммунистов и прочих инородцев. Которые саботируют, воруют, грабят и убивают, паразитируя на трудолюбивых (действительно, ведь, без всякой пропаганды — и поныне очень трудолюбивый народ), измученных кризисом (и тут ведь правда!) немцах.

И «гнусным евреям» (как и цыганам, «коммунякам» и иже с ними) предстояло искупить свою вину ударным трудом на благо гуманной родины. Работать — бегом, без секунды отдыха. Из еды и питья — отвар трав, постный суп из гнилых овощей и чёрный, глинистый хлеб. За любой проступок — как, например, справить нужду во время работы или припрятать найденную в поле картофелину, — суд и корпус 11. Корпус смерти. В подвале — тюрьма. Во дворе между корпусами 10 и 11 — стена.

«Стена смерти». Толстые деревянные ставни, чтоб никто не видел, как здесь казнят тысячами. Если б не дорога за стеной, то казнили б больше. Опасались, что постоянные выстрелы привлекут к себе лишнее внимание.

В Аушвиц I мы и отправились сразу же, как приехали и заселились в гостиницу.

Именно здесь собраны пронзительные в своей обыденности, вышибающие дух свидетельства чудовищного уродства, до которого могут дойти одни люди, свято верящие в свою праведность и исступлённо ненавидящие других.

Вот эта невнятная куча то ли верёвочек, то ли палочек — очки и пенсне. Когда-то их владельцы привычным жестом поправляли их, сползающих с переносицы. Безнадёжно теряли их, садились на них попами, протирали их платочком и полой рубахи, когда они запотевали или намокали под дождём. Потом они были убиты. А немцы бережливы. И со свойственной им рачительностью не выбрасывали вещи, которые могут ещё кому-нибудь послужить. Да и очки ведь не виноваты, что достались человеку «грязной национальности», и хуже от этого они тоже не станут.

В сохранившихся документах есть заявления от сотрудников лагеря с просьбами выдать им в личное пользование детские вещи, коляски, протезы, посуду, одежду и обувь из числа снятого с казнённых.

Протезы и костыли. Их хозяев даже не регистрировали. Отправляли сразу в газовые камеры.

Эмалированная посуда. Тазы, кастрюли, чайники, ковшики. На поселение ведь ехали. Надо ж было в чём-то стирать, готовить себе и детям.

Чемоданы. Преданно ждущие своих хозяев. С заботливо выведенными адресами и фамилиями. Чтоб не потерять при переезде. Смотрите, со всей Европы.

И обувь…

Вот тут, признаться, я и сломалась. Там, в общей куче лежал заботливо и аккуратно зашитый детский сандалик. Точно так же руками отца были зашиты в детстве мои сандалии. И сыну своему маленькому я сама точно так же чинила обувь не раз.

И я стояла и не могла оторвать глаз от этих стоптанных пяточек. И весь кошмар и ужас, вся чудовищная неправильность судеб этих людей вдруг обрушились на меня невыносимой тяжестью. Я вцепилась в руку сына и боялась разжать пальцы всю последующую нашу дорогу по лагерю вплоть до самого выхода.

После этой огромной комнаты, засыпанной до уровня пояса взрослого человека, обувью, я опустила камеру и не снимала больше. Не могла.

Да что там не снимала… Перед следующей комнатой, настолько же заполненной, но уже остриженными с заключенных волосами, я несколько минут, как рыба, хватала ртом воздух, пытаясь протолкнуть его в лёгкие. А он не заходил. А я в ужасе смотрела на седые локоны, на тёмные косички, на длинные хвосты туго вющихся волос — наверняка, предмет особой гордости и заботы их хозяйки, — сваленные в огромную, просто немыслимо огромную кучу. Волосы перерабатывали и использовали, в том числе, при изготовлении портняжной бортовки. На момент освобождения Аушвица там находились остатки этих волос, упакованные в мешки, приготовленные к транспортировке на фабрики для переработки. И было их там… готовы… СЕМЬ ТОНН.

Золотые зубы вырывались, переплавлялись в слитки и отправлялись в Центральное санитарное управление СС. Прах сожжённых использовался в качестве удобрения, им же засыпали близлежащие подзаболоченные земли, пруды.

Люди уничтожались в таких количествах, что на боеприпасах можно было разориться. Да и постоянная стрельба в якобы трудовом лагере могла быть кем-то услышана. И тогда ввели в дело газовые камеры. Заключенных заставляли раздеться под предлогом похода в баню. Набив в камеру пару тысяч голых, истощённых человек, эсесовцы пускали газ. 15−20 минут требовалось на то, чтоб люди умерли. Трупы выволакивали к печам или местам сожжения, если печи были переполнены. Среди заключённых более поздних лет ходили байки о том, что, как услышишь шипение, надо петь. Во время пения люди активнее вдыхают воздух, и смерть наступит быстрее. Только шипения никакого не было. Газ на основе синильной кислоты — «Циклон-Б» — это кристаллы. Их засыпали в ёмкости в системе вентиляции, которые после этого герметически закрывали.

Все фотографии и рисунки, которые до нас дошли, это либо кадры, сделанные самими эсесовцами, либо с невероятным трудом и под страхом немедленного уничтожения — заключёнными. Заключённые пытались бежать, но мало кому это удавалось. А если и удавалось, то семью беглеца находили и уничтожали, как и весь барак, в котором жил «счастливчик». Но узники упорно пытались хоть как-то спастись или хотя бы сообщить миру о чудовищных злодеяниях, которые творились в лагере.

Ведь об этом ни в одной газете не писали, никаких сношений с внешним миром у заключённых не было. И если какие-то слухи достигали ушей простых немцев, те совершенно были уверены, что это просто какая-то дикая пропаганда врагов, происки «пятой колонны», чудовищная и отвратительная ложь. «Что?! Людей газом травить и трупы после этого сжигать?! Прекратите говорить глупости!»

А между тем вот на этих жалких пучках соломы по двое-трое в каждой клетушке выживали, болели, спали, замерзали, умирали и сходили с ума люди, вся вина которых была только в том, что они родились на свет.

И тела этих людей всё сжигали и сжигали. Печи, которые могли через себя за сутки пропустить не так уж и много тел, не справлялись со всё возрастающим потоком.

Перенаселённость лагеря в конце концов стала настолько сильной, что по соседству решено было организовать ещё один лагерь.

Аушвиц II. В него заходила железнодорожная ветка. Путь в один конец для миллиона человек. Вот эта развесёлая башня с дружелюбно раззявленным ртом-воротами поглотила навсегда миллион жизней.

Сюда мы отправились утром следующего дня. Вечером же предыдущего, — после проведённого в Аушвиц I времени, — мы были непривычно для нас самих тихими и мрачными. Мы еле доползли до своей гостиницы, чувствуя жуткую усталось и невыразимое чувство вины перед теми людьми, которым не суждено было никогда больше ни вкусно поесть, ни обнять своих родных, ни попутешествовать, ни хотя бы просто выспаться в чистой постели после освежающего душа. Мы думали, что страшнее увиденного не может быть ничего.

Но стоя на раскалённой рампе за воротами Аушвиц II и оглядывая огромную территорию, конца и края которой не было видно, мы осознали, как мы заблуждались.

175 га. 300 бараков. 100 000 человек к августу 1944. Нет воды, зато есть крысы. 4 крематория с газовыми камерами, две временные газовые камеры, ямы и кострища для сжигания тел, когда печи были переполнены.

Территория была такая огромная, что её поделили на несколько «подлагерей». Карантин, Цыганский лагерь, Канада, Мексика — всё названия разных частей лагеря.

Каменные бараки без фундамента, прямо на болотистой почве. Деревянные — бывшие полевые конюшни на 52 лошади, которые вмещали до 1000 узников каждая.

Руины крематория.

Памятник жертвам фашизма.

Кстати, один из крематориев был частично взорван во время бунта, который подняли заключённые 7 октября 1944 года. Я преклоняюсь перед этими людьми! В нечеловеческих условиях они находили в себе силы не только выживать, но и бороться.

Всмотритесь в эти лица. Это фотографии из тех самых чемоданов. Наверняка, у каждого из вас в семейном альбоме найдутся похожие. Степенные бабушки, смешливые дети, пикник у колеса любимой машины.

Студенты, полные надежд и планов на длинную, яркую и счастливую жизнь.

Счастливые матери и задумчивые младенцы.

Люди, которых заставят потерять человеческий облик. Люди, которые будут из последних сил работать, спать, трясясь от холода, на вонючей соломенной подстилке. Справлять нужду в зловонном туалетном бараке, сидя на корточках над одной из сотни дырок, в считанных сантиметрах друг от друга. Выживать, плакать, горевать об отнятых детях, замысливать побег, терпеть побои, гадать, а выживут ли. Терять надежду, терять жизнь, терять силы и близких. И умирать, не оставив после себя ни могилы, ни, зачастую, даже имени.

Лишь пара мелочей, лишь стоптанные туфли и пара рубах.

Было очень жарко. И очень больно. Смесь жалости, страха, любви, растерянности, гнева, раскаяния, бессилия. В какой-то момент я почувствовала, что теряю сознание. Хорошо, что это всё-таки музей, а не лагерь. В башне организован туалет, где мне удалось прийти в себя, умывшись чистой, ледяной водой и посидев на ступеньках.

Когда мы вышли из лагеря, я всё так же крепко сжимала руку сына. Мы почти бежали к воротам. И когда они остались позади, мы посмотрели друг другу в глаза и ощутили неописуемое облегчение!

Ещё несколько минут мы постояли, молча глядя на огромное поле без единого деревца, на столбы и колючую проволоку. Потом повернулись и поехали прочь. Домой. В свой тёплый, суматошный мир, полный любви и смешных обид и тревог. В свой поток, в свою вселенную.

Эпилог

Возможно, у кого-то возник вопрос, за каким бесом мы туда попёрлись. Я отвечу.

В детстве я была самым настоящим книжным червём, и война тогда для меня была набором геройских поступков, марш-бросков, атак, смелых людей, трагических смертей. Книг было прочитано много, фильмов в советское время о войне тоже снимали достаточно. И талантливые актёры наши — с лицами, которых больше не делают, — так ярко и живо переживали и передавали боль и страх, решимость и любовь, что в горле застревал колючий жгучий ком, а по щекам ползли мстительные, злые слёзы.

Как и все, с детских книжек я перешла на подростковые, потом всё больше стала читать мемуарной литературы, документальной и полудокументальной. Восприятие с возрастом тоже менялось. Я сейчас и не помню, что стало переломным моментом. Какая из книг. Чьё слово. Ни бабушки, ни дедушки при жизни о войне не говорили. На все вопросы отмалчивались, меняясь в лице. Но в какой-то момент для меня война вдруг перестала быть чем-то хронологическим, массовым, она вдруг стремительно приблизилась и обрела человеческие черты. Миллионы глаз, голосов, маленьких пяточек, детского смеха, дурацких подростковых комплексов, взрослых тайн и тревог — обыденных человеческих мыслей и ощущений, из которых и состоит людская жизнь. Поток. Поток чувств и мыслей от «чёртовы сапоги, все ноги стерли» и «вот похудею ещё на два килограмма, влезу в синее платье, девки сдохнут от зависти!» до «мамочки, как страшно». Поток, исчезнувший с лица земли вместе с их носителями.

И больше не надо было скоморошечно-злобных злодеев и идеальных героев. Наружу выползла и упёрлась в лоб холодным твёрдым пальцем страшная правда. Не было там злодеев, не было демонов с рогами и копытами. Были люди. По обе стороны колючей проволоки. И ни один из них не видел людей напротив себя. Люди, которых время, пропаганда, убеждения поставили за грань человечности, превратив одних в монстров, а других — в мучеников. И к чему это привело, каждый может увидеть и прочувствовать, если окажется в этом страшном месте.

Старушка-немка, которая была подростком во время войны, сказала примерно так. «Надо успеть увидеть зло до того, как оно станет слишком сильным. Мы не успели, не смогли, не увидели. И заплатили за это страшную цену. И заставили других её заплатить.»

Мой сын тоже вырос на книжках и фильмах. В какой-то момент я поняла, что война и для него — что-то между страшной сказкой и набором лозунгов-штампов. Нет, конечно, он плакал и сопереживал. И ненавидел. Как сопереживают добру молодцу и ненавидят коварного Кащея. И мы отправились в Освенцим, когда он стал достаточно взрослым, чтобы понять или хотя бы задуматься о том, что война это не только и не столько сражения, потери, танки, вооружение, количество замученных и убитых. Это ненависть и месть. Деление людей на правильных и неправильных. Это одна единственная, уникальная человеческая жизнь. Которая никогда не повторится. Которую нельзя отмотать назад и начать заново. Которая прошла и закончилась не тогда и не так, как сам живущий и его близкие хотели и планировали. Не так, как мечтала его мама, напевая колыбельную ему, маленькому, поглаживая его по голове и вдыхая тёплый запах его макушки — птичьих пёрышек, сонного воробышка.

Со всеми своими чувствами и мыслями, мечтами, любовью, страхами и комплексами, со всей закачанной в него родительской любовью, со всей своей внутренней вселенной — этот человек из центра мироздания (а ведь каждый из нас центр своего мироздания) превратился в песчинку, затерявшуюся среди десятков миллионов таких же, изломанных и небрежно уничтоженных, выброшенных вон.

Таких же людей, которых заставили потерять человеческий облик, чувства, мысли, судьбу.

Если вы посмотрите на фотографии тех, кто станет потом ярым приверженцем Третьего Рейха, идей расовой чистоты и превосходства одного народа над другими, вы увидите такие же фотографии. Ни рогов, ни копыт. Ни адского блеска в глазах, ни кривой ухмылки и ледяного взгляда. Нежнейшие отцы, любящие мужья, преданные сыновья. Счастливые и улыбающиеся, ждущие и верящие в светое будущее. Люди.

И я согласна с теми, кто считает, что Аушвиц должен быть тем, чем является сейчас. Это мемориал, это музей, это коллектив историков и писателей, публицистов и общественных деятелей. Вы можете посмотреть собранный ими документальный фильм, прочесть изданные ими книги, сборники мемуаров узников лагеря.

И закончить я хочу словами вот этого удивительного человека.

Влади́слав Бартоше́вский — бывший узник лагеря Аушвиц, историк, публицист, дипломат, министр иностранных дел Польши в 1995 и 2000−2001 годах:

«Миллионы людей в мире знают, чем был Аушвиц. Но всё же актуальной остаётся задача сохранить в сознании и памяти людей тот факт, что только от их решений зависит, случится ли такая трагедия ещё раз. Только люди могли её вызвать и только люди могут её предотвратить.»

Склоняю голову в знак скорби и признательности. 24 апреля его не стало. Мир праху.